Oct 01

GL3 - Morceaux choisis

Type détaillé :

Hangar type Daydé-Jeumont, de 70m d’ouverture, surelévé en partie centrale

Lieu d’implantation

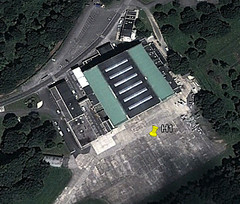

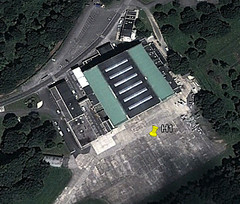

Base d’aéronautique navale de Lann-Bihoué, à Trémerzin

Latitude : 47°46’20.00″N

Longitude : 3°26’30.82″O

source: googleearth

Dénominations

Désigné à sa construction par le numéro G4, ce hangar porte actuellement le n° H1

Construction

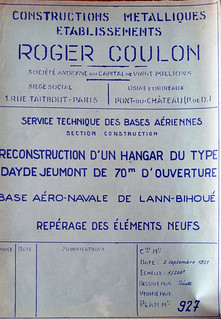

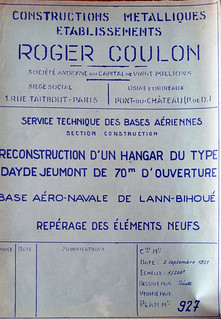

Construit par les établissements Roger Coulon entre 1951 et 1952, dans le cadre du programme de reconstruction de la base aéronavale de Lann-Bihoué, le H1 est destiné à l’origine au service Technique de la base.

Les plans du dossier de consultation ont été établis par la section construction du Service Technique des Bases Aériennes (Secrétariat Général à l’Aviation Civile et Commerciale) en 1950 sur la base de hangars d’avant guerre connus sous le nom de Daydé-Jeumont. En 1951, les établissements Roger Coulon, connus également pour des réalisations de hangars pour l’aéronavale, remportent l’appel d’offres correspondant.

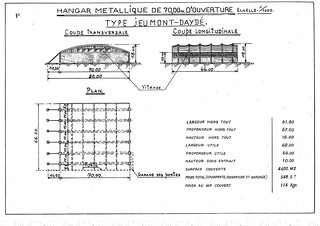

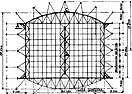

Plan d’exécution du hangar H1 (Coll. DGAC/STAC)

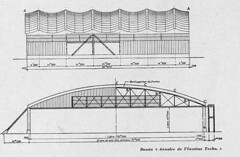

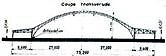

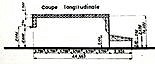

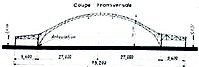

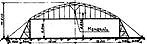

Les hangars type Daydé-Jeumont (on voit également l’appellation Jeumont-Daydé) dont s’inspire le hangar H1 répondent à une commande des années 1935 émanant du ministère de l’Air, Service des Etudes et de la Signalisation. La structure de ces hangars métalliques est basée sur des arcs de portée 70 m, à double articulation et sous-tendu par un tirant. L’ensemble arc et tirant ainsi que les autres éléments de charpente (poteaux, pannes, contreventement) sont composés de caissons “treillis” conférant à ces structures une esthétique certaine. L’autre particularité de ces hangars réside dans la couverture, réalisée à partir de tôles métalliques, boulonnées ou soudées, dont la forme épouse une surface à double courbure dénommée hyperboloïde de révolution.

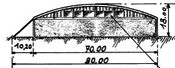

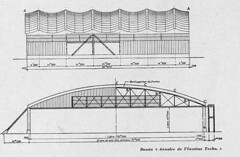

Coupes du hangar JD (Coll. Annales de l’Institut Technique)

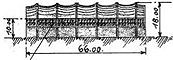

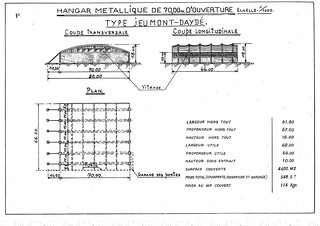

Planche de l’album des hangars métalliques édités par le STBA en 1947

Vue aérienne d’un hangar JD à Francazals (www.bing.fr)

Intérieur d’un hangar JD à Toulouse-Francazals (source DGAC/SNIA)

Cette technique, directement inspirée des recherches sur les structures en béton développée entre autres par F. Aymond alors directeur du Service des Etudes et de la Signalisation au ministère de l’Air, permet de franchir une dizaine de mètres. Il existe encore plusieurs réalisations de ce type de hangar à Toulouse-Francazals ou à Salon-de-Provence.

Par rapport au hangar de type Daydé-Jeumont, le hangar H1 diffère par une surélévation en partie centrale, sans doute pour permettre la mise en place de ponts-roulants. Du fait de cette modification, le système de couverture en tôle si particulier aux Daydé-Jeumont n’a pas été reproduit.

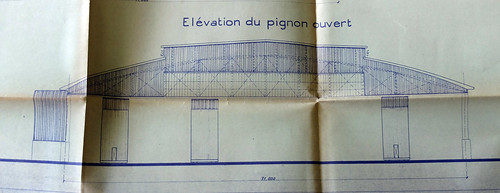

Les portes roulantes du H1 sont de conception classique, en palplanches métalliques participant de façon économique à la résistance au vent. Ce système est très répandu à l’époque.

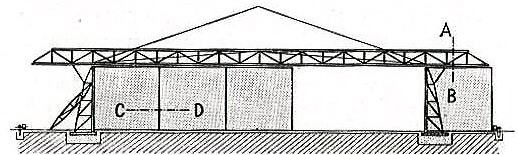

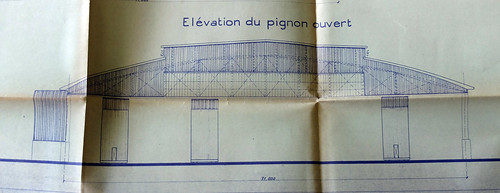

Elévation du pignon ouvert (Coll. DGAC/STAC)

Occupations successives

Rapidement après sa construction en 1952, le hangar est attribué au service Technique pour les besoins en maintenance des avions des flottilles 24F et 25F de Lancaster.

A la fin des années 80, le H1 est entièrement rénové pour accueillir la maintenance des Atlantique 2.

Il sert toujours aujourd’hui pour les besoins en maintenance de l’Atelier Industriel de l’Aéronautique.

Construction du H1 en 1951-52 (Image Marine Nationale)

Autres réalisations du même type

L’étude des plans dressés par la section construction du STBA en 1950 permet de confirmer que le hangar H1 de Lann-Bihoué est du même type que le hangar abritant le musée d’aviation de Melun-Villaroche.

Sources :

- la Gazette de Lann-Bihoué n°18

- Service Technique de l’Aviation Civile (Extrait de l’album 1947 et plans)

- Collection Aérodromes n°4 : Lorient – Lann-Bihoué

Mai 22

admin3 - Morceaux choisis, accueil

Le hangar “Caquot” de Lyon – Bron, première réalisation de hangar en béton armé de type double-auvents a été détruit en juin 2012.

Avant sa démolition, un travail de mémoire a été réalisé avec le soutien de la DGAC, des Aéroports de Lyon et avec le concours des associations Anciens Aérodromes et la SLHADA.

Ce travail s’est concrétisé par la réalisation de maquettes, visibles au siège de la DGAC, à la SLHADA ou exposées sur le stand 2A lors du dernier carrefour de l’Air en 2013, d’une visite virtuelle et d’une brochure éditée par un de nos membres, Guilhem LABEEUW.

Vous pouvez retrouver ces réalisations sur le site patrimoine aéronautique de la DGAC en cliquant sur les liens suivants :

Lien vers la brochure en lecture libre

Lien vers la visite virtuelle

Juin 29

GL2.2 Hangars "Type", Hangars aéronautiques

Hangars type Lajoinie ou Pantz à la Martinerie (fin années 20 – début 1930). source : Carte postale ancienne

Lors de notre journée cohésion du 26 avril 2025, nous avons pu visiter une série de doubles hangars métalliques accolés du site de La Martinerie dont la construction remonte au début des années 30. Un autre hangar du même type, non visité, est présent un peu plus au nord-est, mais a été transformé selon toute vraisemblance en équipement sportif à l’époque du Régiment du train et est désormais utilisé par des sociétés privées.

Selon le plan du Centre national de Tir, les deux doubles hangars seraient des … Bessonneau ! Il n’en est rien évidemment. L’appellation Bessonneau métallique pour ces derniers a également été reprise localement sans que nous puissions en comprendre les raisons. Dans l’inventaire du SSBA de l’Indre de 1964, ces trois séries de hangars sont dénommés hangars Châlons-Bouy. C’est une information qui aura son importance !

Nos spécialistes infras lancent alors rapidement deux noms de constructeurs : Pantz et Lajoinie… Des hypothèses restant à confirmer par la consultation des sources d’archives et une revue comparative avec des hangars de même type ou de conception proche, encore présents sur certaines anciennes bases aériennes (Dijon, Châteaudun,…)

Tentons donc de faire la lumière sur l’attribution de ces hangars métalliques…

Localisation des hangars

La série des doubles hangars métalliques accolés que nous avons pu visiter se trouve à l’ouest du terrain de La Martinerie, au nord du Centre national de Tir.

Les deux doubles hangars accolés visités le 26 avril 2025. source : googlemaps

coll. 2A/Labeeuw

coll. 2A/Labeeuw

Un autre exemplaire que nous n’avons pas pu visiter, transformé sans doute en équipement sportif après 1945, se trouve plus au nord-est, à côté des hangars double-tonneau et triple version atelier. Cet exemplaire a perdu ses portes lors de la transformation.

source : googlemaps

source : googlemaps

L’hypothèse Lajoinie

L’entreprise Lajoinie, dont la création semble remonter à janvier 1921 (source : Moniteur des TP) est une entreprise de travaux publics et privés et de fabrication de matériaux. Elle s’est diversifiée au cours du temps, mais au cours des décennies 1920 et 1930, elle s’illustre dans le domaine des hangars métalliques. Un document source, publié par cette entreprise à l’occasion de l’exposition coloniale internationale de 1931 à Paris, retrace différentes réalisations de cette dernière.

L’entreprise s’est spécialisée non seulement dans la réalisation de charpentes de hangars métalliques pour avions mais également de portes, qui seront égalées installées sur de nombreux hangars. Des brevets concernant le système de charpentes ainsi que les portes de hangars sont publiés entre 1924 et 1929.

Brevet Lajoinie de mars 1928 relatif au perfectionnement de charpente métallique de hangar avions. Source : INPI

Structure métallique:

Les exemples peut-être les plus connus aujourd’hui de Lajoinie sont les hangars construits vers 1936 sur l’ancienne base aérienne Châteaudun, toujours existants, dont la charpente métallique des deux nefs accolées est supportée au centre par une poutre longitudinale (perpendiculaire à la façade des portes) et supportée par un grand pilier décentré. Ce système constructif est visuellement reconnaissable par une excroissance de la toiture au niveau de la poutre centrale, qui mesure dans certains hangars pas moins de 5 mètres de hauteur. Les charpentes métalliques des deux nefs sont similaires à celles que l’on trouve sur les hangars de type Américain S et T.

Hangar double type Lajoinie publié dans la revue Techniques et Architecture de 1947. Dans cette version, qui est celle des hangars présents à Châteaudun, la poutre centrale est plus haute que celle du brevet de 1928. Source : Techniques et Architecture n°9-12 de 1947

Dans le cas de ceux de la Martinerie, la charpente métallique présente quelques différences par rapport au plan ci-dessus. D’une part les dimensions en profondeurs sont plus faibles mais la largeur de 67,50 m est identique. La poutre longitudinale centrale est moins haute que la version publiée en 1947, mais le brevet de Lajoinie de 1928 présentait une poutre plus basse, qui pourrait tout à fait correspondre. Les formes des charpentes des nefs sont identiques mais les contreventements des fermes différent légèrement.

coll. 2A/Labeeuw

Portes

Côté réalisation de porte de hangars, l’entreprise Lajoinie a développé dès 1924 un système de porte de hangars qui au fil des années va équiper de nombreux hangars, y compris ceux construits en béton armé ou par d’autres constructeurs métalliques. Le mouvement des portes Lajoinie se caractérise par un mouvement de translation horizontal combiné avec un mouvement de rotation autour d’un axe : Les portes sont constituées par une série de panneaux (vantaux) réunis deux par deux au moyen de charnières. Ces vantaux sont suspendus à des chariots roulant sur un chemin de roulement fixé à la charpente de la poutre-au-vent du hangar. En partie basse, ils sont guidés par des doigts enraillés dans un chemin de guidage situé à l’aplomb du chemin de roulement et scellé dans le sol. En position fermée, les vantaux présentent leur parement en tôle ondulée extérieur parallèlement au front du hangar. Pour les ouvrir, on les fait rouler jusqu’au voisinage des longs pans et on les replie en les faisant pivoter d’un quart de tour autour de leur axe. A ce moment chaque porte avec ses deux panneaux repliés et rassemblés est poussée dans le garage ou à l’exérieur qui se trouve situé sur le côté du long pan. Un brevet complémentaire de 1928 détaille la suspension métallique qui déborde à l’extérieur du hangar.

Dans le cas de ceux de la Martinerie, même si leur mouvement n’est plus aujourd’hui possible, les portes correspondent en tout point au système Lajoinie.

Coll. 2A/Labeeuw

Autres sources :

Le catalogue de réalisations de Lajoinie de 1931 nous renseigne sur des réalisations ou des participations de Lajoinie sur de nombreux hangars avions ( ou ateliers de construction d’avions. Mais il est parfois difficile de distinguer la participation précise de l’entreprise dans ces réalisations, dont certains sont données à titre d’illustration de l’histoire des hangars d’aviation. Mais une carte d’implantation des hangars et portes Lajoinie a retenu notre attention : En dessous de Châteauroux se trouvent deux hangars accolés dont la représentation correspond aux hangars de la Martinerie.

Après vérification, il ne peut s’agir des hangars de Rochefort ni de Bourges. Selon cette carte, Lajoinie aurait donc réalisé la série des doubles hangars de la Martinerie ou alors leurs portes, ou encore les deux.

Carte des réalisations Lajoinie en 1931. Source : catalogue de l’exposition coloniale internationale de 1931 à Paris

Enfin, l’édition du 4 juin 1939 du Moniteur des Travaux Publics cite l’adjudication à l’entreprise Lajoinie de 2 hangars métalliques “rallongés” de type Châlons-Bouy (base où Lajoinie affiche également la construction de hangars identiques dans le catalogue de 1931) à Châteauroux. On ignore actuellement si ces hangars ont réellement été construits ou s’il s’agissait d’un projet de construction complémentaire sur le site de La Martinerie (ou à Déols). Mais au vu des photos aériennes des bombardements et celles post 45, il n’existe pas de traces de hangars Lajoinie qui auraient été construits en 1939 puis détruits pendant la guerre.

L’hypothèse Pantz

Les établissement Pantz sont fondés par Ernest Pantz, en 1891. Entreprise de construction métallique, elle s’illustre dans les constructions d’usines, de ponts et d’éléments de charpente ou de menuiserie métallique. Elle construira également plusieurs hangars pour le ministère de l’Air (probablement à Chartres-Champhol d’après les archives de l’IFA) et les charpentes métalliques des hangars des ateliers Blériot (architecte Henri Martin) à Suresnes. Outre le siège social installé à Paris, elle dispose d’usines à Nancy (Jarville).

Comme pour Lajoinie, l’INPI recense plusieurs brevets déposés par les entreprises Pantz mais ces derniers ne concernent que les systèmes de fermeture (portes) de hangars et leur poutre de suspension qui permet de rendre indépendantes les portes du hangar avec le reste de la structure métallique.

Une source principale parue dans la revue Chantiers de septembre – octobre 1933 nous montre une réalisation des usines Pantz, non localisée certes, mais qui ressemble en tout point aux hangars de la Martinerie.

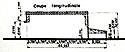

Article de 1933 sur les hangars Pantz (non localisé). Source : Chantiers, n° 5-6 de septembre – octobre 1933

Si l’on en croit l’article de la revue Chantiers de 1933, Pantz aurait donc réalisé des hangars quasiment identiques en terme de charpentes métalliques et de portes à la même époque que Lajoinie. Les sources d’archives connues étant moins nombreuses pour Pantz, il est difficile à ce jour d’être affirmatif dans les attributions.

Néanmoins, la recherche des sources d’archives nous a conduit à trouver un article de presse mentionnant la construction de hangars à la Martinerie en août 1930 : Le Moniteur de la Haute-Vienne relate un accident de chantier sur le toit d’un hangar en cours en construction d’un ouvrier de l’entreprise Pantz de Nancy. Cette fois-ci le doute est en partie levé, les entreprises Pantz ont bien construit au moins la charpente d’un des hangars de la Martinerie, soit celle des deux doubles, soit celle du troisième double un peu plus au nord-est.

Conclusions ?

Charpente métallique :

Trois hypothèses peuvent néanmoins être formulées :

- Ce type de hangar a fait l’objet d’une conception “type” par le service des bases du ministère de l’Air, qui peut expliquer le fait que plusieurs entreprises puissent construire des hangars identiques. Cette hypothèse est plausible, et le “type” dont il est question aurait été testé pour la première fois à Châlons-Bouy, au vu des archives et du nom trouvé dans l’article du Moniteur des TP.

- Ce type de hangar a été inventé par l’un ou l’autre (Lajoinie ou Pantz) et le ministère de l’Air en a acquis la “licence”, permettant à d’autres entreprises de construire des exemplaires similaires.

- L’entreprise Lajoinie aurait pu sous-traiter la fabrication de la charpente aux établissements Pantz ou une partie des hangars

Portes :

Sur ce sujet, il semble que Lajoinie soit plus avancé que Pantz en matière de portes. Si les brevets Pantz existent, ils portent plus sur un principe de supportage des portes que sur les portes en elles-mêmes. L’hypothèse selon laquelle les portes seraient donc de conception Lajoinie est selon nous la plus plausible. Et il ne serait pas surprenant que Pantz ait pu construire uniquement la charpente tandis que Lajoinie aurait réalisé les portes en sous-traitance ou via un allotissement du marché.

En conclusion : Même si nous ne pouvons être catégoriques sur les attributions, sans avoir eu accès à des archives évoquant de manière précise la construction de ces hangars sur le site de la Martinerie, on peut conclure que les deux entreprises sont intervenues sur la construction des 3 hangars doubles de ce site. L’hypothèse formulée lors de la visite du 26 avril était donc la bonne !

Nul doute que l’analyse de hangars existants encore en France permette de poursuivre la reconstitution de cette histoire des hangars pour avions dans les années 30…

Sources principales :

- Moniteur des Travaux Publics, 20 janvier 1921

- Moniteur de la Haute-Vienne, 6 août 1930

- Catalogue des réalisations de l’entreprise Lajoinie pour l’exposition coloniale internationale de 1931 à Paris

- Techniques et Architecture, n° 9-12 de 1947, page 551

- Chantiers, n° 5-6 de septembre – octobre 1933

- Moniteur des Travaux Publics, 4 juin 1939

- Historique – Châteauroux-La Martinerie

- Dubant D., 50 ans d’aviation dans le ciel de l’Indre 1909-1959, Editions Alan Sutton, 2006, 160 pages

- Dubant D., Base américaine de Châteauroux-Déols 1951-1968, Editions Alan Sutton, 2008, 144 pages.

RSS

RSS